对于众多计划申报国家药物及医疗器械临床试验机构(GCP)资质的医院而言,全面、客观地认识此项工作的复杂性与挑战性,是制定成功策略的首要前提。备案过程绝非简单的行政申报,而是一项涉及战略、管理、技术、资源与合规等多维度的系统性重构工程。本文旨在客观剖析医院独立完成备案所面临的实际困难,并探讨在专业化支持下实现高效、稳健推进的可行性路径。一、备案工作的系统性复杂度与多维挑战成功备案

在当今中国医疗卫生事业发展的宏观图景中,获得国家药物及医疗器械临床试验机构(GCP)资质,已从一个可选的科研能力标签,转变为众多医院,尤其是二级甲等及以上医院谋求长远发展的战略必需品。这一转变并非偶然,而是深刻植根于国家政策导向、医药产业演进、医院自身发展逻辑与医疗卫生体系现代化的多维交汇之中。一、政策环境的根本性驱动:从“鼓励”到“融合”近年来,国家层面连续出台的系列政策,清

在药物与医疗器械从构想走向患者的宏大乐章中,临床试验是一场需要精密配合的交响乐。其中,两个关键角色共同决定了演出的成败:申办方与合同研究组织(CRO)。理解他们本质的区别与协同逻辑,对于医院——这场演出中至关重要的“演出场地”与“乐手”聚集地——而言,是明确自身价值定位、构建高效合作模式、从而吸引优质“演出项目”的战略前提。一、角色本质:责任主体与服务专家从法规与商业本质上,二

在我国医药创新体系从“仿制为主”向“创仿结合”并日益强调自主创新的战略转型期,临床研究能力已成为衡量医疗机构核心竞争力的关键指标之一。是否申请国家药物及医疗器械临床试验机构(GCP)资质,并非一个简单的行政决策,而是一项涉及医院长远发展的战略性考量。本文将系统剖析决定医院是否需要启动此项备案规划的多维因素,为医疗机构的管理层提供清晰的决策参考。一、驱动备案决策的核心政策与行业背

现场检查的结束,标志着临床试验机构备案工作进入一个以文书呈现与系统反思为核心的崭新阶段。一份严谨、翔实、具有深刻洞察力的检查后报告,不仅是向监管部门展示机构专业态度与整改能力的关键文件,更是机构将外部审视转化为内部质量跃升的重要载体。其编制质量直接关系到对检查结果的理解深度与后续工作的方向性。一、检查后报告的核心定位与价值检查后报告,通常由检查组出具正式书面意见后,由申请机构(

国家药物临床试验机构(GCP)资质备案现场检查结束后,专家提出的问题与建议并非程序的终点,而是机构质量管理体系迈向更高成熟度的重要契机。对这些反馈进行科学分析、制定有效整改措施并形成闭环管理,不仅是确保备案成功的必要环节,更是机构构建持续改进能力、提升临床研究质量的核心过程。本文将系统阐述检查后的问题分析与应对之道。一、现场检查反馈的性质与分类理解首先需正确理解专家提出问题的性

国家药物临床试验机构(GCP)备案的现场检查环节,是申报工作最终的、也是最关键的验收阶段。这一过程不仅是对机构硬件条件、文件体系与人员资质的全面核验,更是一次展示机构临床研究质量管理综合能力与专业形象的宝贵机会。充分的系统性准备与良好的现场互动,对于检查结果的走向具有至关重要的影响。一、现场检查的全面准备:构建多维度的防御与展示体系成功的迎检准备,应覆盖从战略部署到具体执行的各

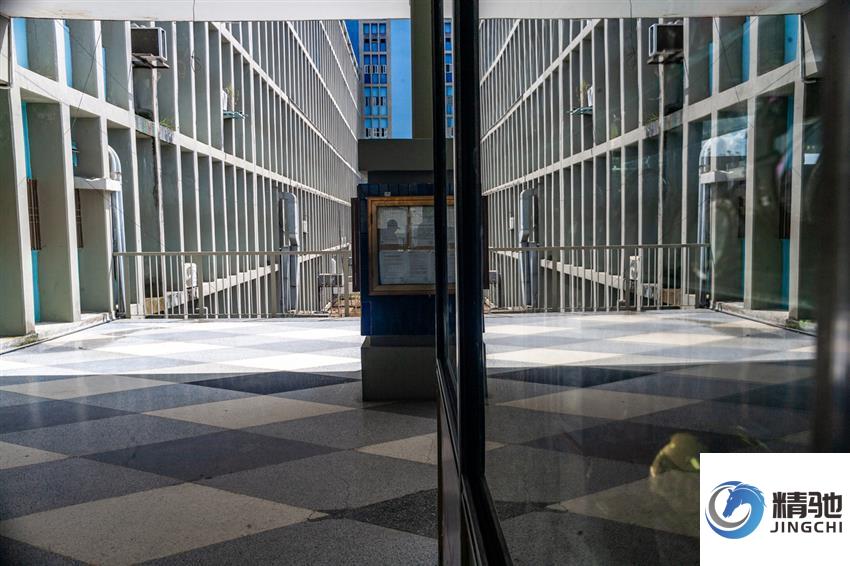

在医疗机构筹备国家药物临床试验机构(GCP)资质备案的过程中,合规且功能完备的场所与设施设备是物理基础,是承载质量管理体系、保障受试者安全与研究数据可靠性的物质前提。这些硬件条件不仅是备案形式审查的基本内容,更是现场核查中专家进行实地验证、评估机构是否具备真实运行能力的关键依据。系统规划与建设这些硬件资源,对于备案成功及未来临床试验的顺利开展具有决定性意义。一、硬件条件的法规依

在医疗机构申报国家药物临床试验机构(GCP)资质的过程中,文件体系的构建不仅是备案准备的基石,更是现场核查环节中专家进行系统性评估的主要依据。一套完整、严谨且可执行的体系文件,直接反映了医疗机构对临床试验质量管理规范的理解深度与管理成熟度。本文将深入剖析核查专家对体系文件的审查重点,阐释编制过程中的核心原则,分析常见问题,并探讨专业化辅导在构建高质量文件体系中的关键作用。一、现

在临床试验机构资质备案的现场检查过程中,核查专家对基础知识的提问并非简单的形式考察,而是评估医疗机构临床研究质量管理体系是否真正建立、能否有效运行的底层逻辑检验。这些看似基础的问题,往往能揭示出体系建设的深度、人员理解的共识度以及日常实践的合规性。扎实的基础知识,是机构顺利通过核查、确保未来临床试验质量的根基。一、基础知识提问在核查中的定位与深层意图现场核查并非学术答辩,专家提